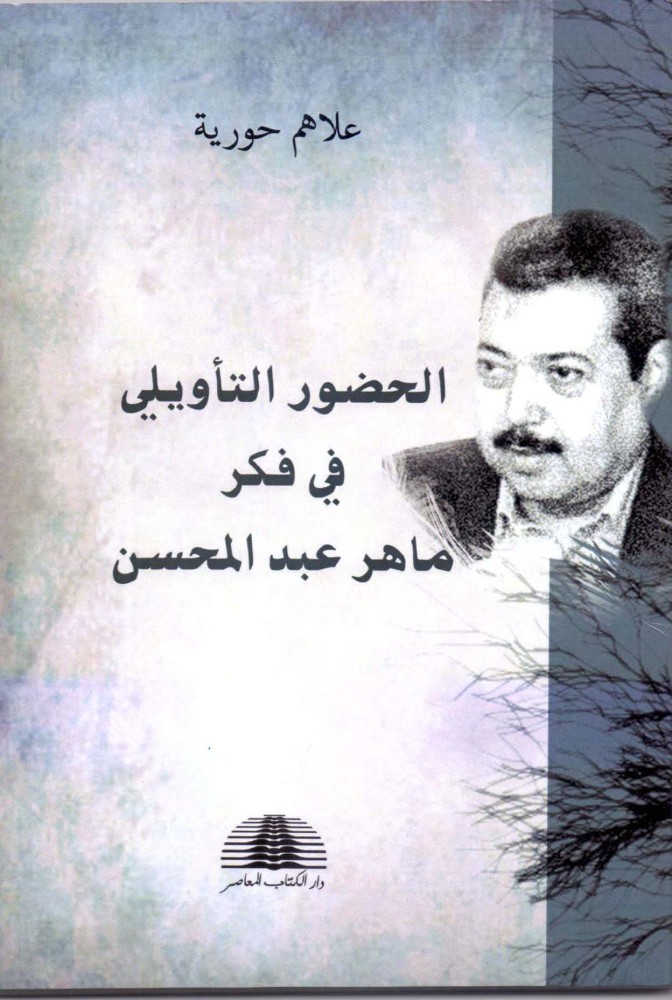

د. ماهر عبد المحسن

تلعب المجلات الفلسفية دورا مهما في استلهام الروح العقلي، ونشر الوعي التنويري بين الناس. وفي هذا السياق، تأتي مجلة أوراق فلسفية التي تحتفل بيوبيلها الفضي هذا العام، بعد أن قطعت شوطا طويلا في نشر الفكر الفلسفي، في العالم العربي، وكانت منارة ثقافية هامة لطلاب الدراسات العليا، والمشتغلين بالفلسفة، والمثقفين بعامة من غير المتخصصين.

وترجع علاقتي بأوراق فلسفية إلى نحو عشرين عاما عندما كنت طالبا بالماجستير في قسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وكنت أعد رسالتي حول مفهوم الوعي الجمالي في هرمنيوطيقا جادامر. وكنت حريصا، رغم مشاغلي الكثيرة، على حضور المؤتمر الفلسفي الذي كانت تعقده الجمعية الفلسفية المصرية فى ديسمبر من كل عام.

وأذكر أن أوراق فلسفية كانت تُباع على هامش المؤتمر، وكنت حريصا، وقتها، على اقتنائها لما وجدته فيها من موضوعات جذابة وأسماء لفلاسفة ومفكرين كنت مهتما بنظرياتهم وآرائهم الفلسفية، ولم أجد الفرصة الكافية للاطلاع عليها خارج أوراق فلسفية، خاصة أن سعر المجلة كان رمزيا، والمادة الفلسفية التي كانت تقدمها كانت غزيرة ومتنوعة، ما جعلني أحرص على تكوين مكتبة مستقلة لأعداد أوراق فلسفية أعود إليها من آن لآخر كي أتزود منها واستكمل ثقافتي المعرفية وتكويني الفلسفي.

وفي هذا السياق، أذكر أني رجعت كثيرا للدراسات التي تضمنتها أوراق فلسفية أثناء إعدادي لرسالة الماجستير، خاصة أن موضوع التأويل كان جديدا في التسعينيات من القرن الماضي، والمجلة كانت قد خصصت أكثر من عدد عن التأويل وعن جادامر وفلاسفة آخرين ممن كتبوا في التأويل مثل ريكور ودريدا وإيكو.

ومن المواقف التي لا أنساها أني وقفت ذات مرة، في سياق مؤتمر الجمعية، أمام أعداد المجلة الجديدة ووقعت عيناي على مقال للباحثة غادة الإمام، التي صارت رئيسا لقسم الفلسفة الآن، حول مفهوم الحقيقة عند هيدجر، وتمنيت وقتها أن يأتي اليوم الذي أقرأ فيه اسمي على غلاف المجلة ضمن المشاركين في أعدادها كما قرأت اسم زميلتي في الدراسات العليا. فقد كان لدي حلمان كبيران، وظننت أنهما بعيدان، أن أنشر في المجلة وأن أجلس على منصة المؤتمر.

ولم يمض كثيرا حتى تحقق الحلمان على يدييّ دكتور أحمد عبد الحليم عطية، أستاذي في الكلية ورئيس تحرير المجلة، فقد حضر مناقشتي لرسالة الماجستير في الكلية، وقابلني بعدها في قسم الفلسفة وطلب مني أن أشارك في واحد من مؤتمرين سيُعقدان حول التأويل، وكان ذلك عام 2007. الأول في المجلس الأعلى للثقافة حول المفكر المصري عبد الوهاب المسيري، والثاني في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حول فكرة التحيز. ولفرط حماستي شاركت في المؤتمرين، ببحثين، الأول بعنوان “النماذج والآفاق: دراسة في الخريطة الإدراكية بين المسيري وجادامر” والثاني بعنوان “الهرمنيوطيقا والتحيز “. وألقيت البحثين من فوق منصة المؤتمر، ثم تم نشر البحثين في مجلة أوراق فلسفية فيما بعد، ليتحقق حلمي الذي ظننته بعيدا في خلال أسابيع قليلة.

ومن المواقف الطريفة التي لا أنساها أني عندما كتبت بحثي الأول حول المسيري وجادامر، سلمته للدكتور أحمد عبد الحليم للمشاركة في المؤتمر الأول في أحد الأيام، وعندما رجعت إليه بالبحث الثاني وجدته جالسا في القسم ليلا وكان ممسكا بقلم أحمر ويقوم بمراجعة بحثي كلمة كلمة وحرفا حرفا. وفيما يبدو فإنه لم يكن متحمسا للبحث بما يكفي، فأخذ يعدد ليّ ملاحظاته عليه. وحينها قلت له إن لديّ جزءا آخر من البحث احتفظت به لنفسي ولم أشأ أن أضيفه إلى النسخة التي معه، لأني قدمت فيها تأويلا خاصا لفكرة التحيز عند المسيري بما يجعلها قريبة من فكرة جادامر، لأن فكرة النماذج المعرفية عند المسيري هي نفسها فكرة آفاق الفهم عند جادامر مع بعض الاختلافات الطفيفة التي حرصت على إبرازها في قراءتي التأويلية. وعندها طلب مني دكتور أحمد أن أسلمه هذا الجزء، سلمته إياه ثم انصرفت، وأنا أشعر بشيء من القلق أن يرفض تأويلي، خاصة أني رأيته بعينييّ وهو يعيد مراجعة بحثي بالقلم الأحمر، بحيث كان يحذف ويضيف حتى يعيد الصياغة بما يتناسب وأهمية المؤتمر، خاصة أن المسيري نفسه كان سيقرأ البحث ويحضر المؤتمر.

لكني فوجئت بمكالمة مهمة من الدكتور أحمد بعد وصولي إلى المنزل هنأني فيها بالبحث بعد الإضافة التأويلية التي قدمتها له، وقال لي إن هذه الإضافة هي التي جعلت للبحث معنى، وصار بها جديرا بالمشاركة في المؤتمر والنشر في المجلة. وأذكر أني التقيت بالدكتور المسيري في المؤتمر، وهنأني أيضا بعد إلقاء البحث، ولن أنسى رأيه عندما صرّح لي بكل وضوح أنه كان لا يحب المشتغلين بالفلسفة لأنهم يستخدمون لغة تغريبية معقدة تصعب على الفهم من قبل غير المتخصصين، وأنه غيّر رأيه بعد سماع بحثي، لأنه كان مكتوبا بلغة يفهمها الجميع، وكانت شهادته، مثل شهادة دكتور أحمد، وساما على صدري، وكان هذا البحث نقطة انطلاق مهمة في طريق طويلة قطعتها بعد ذلك في ميدان التأويل.

وجاءت الخطوة التالية ذات الأهمية عندما أردت أن أرد الجميل للدكتور أحمد عبد الحليم، فقررت أن أكتب عن تجربته الفلسفية فيما أسميته “قراءة القراءة” ، وكنت قد قرأت له كتابا قديما بعنوان “ديكارت في الفكر العربي المعاصر” ، وكان يعد فيه بسلسلة ترصد حضور الفلاسفة الغربيين في الفكر العربي المعاصر، وأن دراسته التالية ستكون حول “برجسون في الفكر العربي المعاصر” ، وهي الدراسة التي لم ينجزها حتى الآن، على حد علمي. لكني عندما طلبت منه بعض المراجع من أجل الاستعانة بها في البحث، فاجأني بعدد كبير من الدراسات حول كانط وهيجل ونيتشه وهيدجر وسارتر وآخرين من الفلاسفة الغربيين الذين كان لهم حضور قوي في الفكر العربي المعاصر.

وكان بحثي حول المسيري، الذي نشرته في أوراق فلسفية، قد منحني المزيد من الثقة في الكتابة التأويلية، فكتبت بحثي “أحمد عبد الحليم عطية وقراءة القراءة” وأنا أنعم بحرية أكبر في التأويل خاصة أن فكرة قراءة القراءة تنطوي على لحظة فينومينولوجيا ترصد حركة الفكر الغربي عندما يكون موضوعا للوعي العربي. وأزعم أني كنت موفقا جدا في هذا البحث حتى أنه كان نواة لرسالة ماجستير أعدتها باحثة تونسية حول الدكتور أحمد عبد الحليم. وقد نُشر البحث في أوراق فلسفية، ونُشرت الرسالة في “دفاتر فلسفية”. وأذكر أن دكتور أحمد أثنى على البحث كثيرا، واعتبره إعادة اكتشاف لي وله في الوقت نفسه.

والواقع أن تأويلياتي حول أعمال الدكتور أحمد عبد الحليم استمرت فيما بعد لتصل إلى أربع دراسات، هي على الترتيب: “عطية وقراءة القراءة” ، “من قراءة النص إلى قراءة الواقع” ، “الوجه الآخر لهيجل” ، “كانط بين انصهار الآفاق واحتراق الآفاق”.

وفي سياق الكتابة عن الفلاسفة المصريين، منحتني أوراق فلسفية الفرصة كي أكتب عن أساتذتي الآخرين من داخل الكلية وخارجها، فكتبت عن حسن حنفي ومحمود رجب وعبد الغفار مكاوي ومحمد مدين وشاكر عبد الحميد ومحمد عثمان الخشت وهالة فؤاد. وقد حاولت في تأويلياتي أن أكشف عن البعد الديني في فكر حسن حنفي وعلاقته بالإسلام السياسي، وعن البعد الجمالي في فلسفة المرآة عند محمود رجب، وعن الفلسفة الخالدة لدى عبد الغفار مكاوي في مدرسة الحكمة، ومحاولة الربط بين الأخلاق الإنجليزية وشخصية محمد مدين وملامحه التي تشبه أبطال تشارلز ديكنز في العصر الفيكتوري من خلال كتابه عن ديفيد هيوم، كما حاولت البحث عن أساس نظري لمقولة “جماليات الخوف” ، التي تحمست لها كثيرا، في كتاب “الغرابة في الفن” لشاكر عبد الحميد، واقتربت من أزمة المثقف المعاصر وعلاقته المتوترة بالواقع من خلال كتاب ” المثقف بين سندان السلطة ومطرقة العامة” لهالة فؤاد.

ومن ذكرياتي ذات الدلالة أن دكتور أحمد عبد الحليم اتصل بي ذات يوم وقال لي أنه بصدد التحضير لملف حول الدكتور حسن حنفي في أوراق فلسفية، وطلب مني أن أقدم قراءة لكتابه “تأويل الظاهريات”. وذهبت وقتها إلى قسم الفلسفة بكلية الآداب لمقابلة الدكتور أحمد، وأخذت منه نسخة من الكتاب. وعندما قرأته، أدركت أنه أحد الأجزاء التكميلية لرسالة الدكتور حسن حنفي في الدكتوراه التي ناقشها في السوربون، ولاحظت من خلال الهوامش أن لحنفي خلفية دينية وسياسية تحكمت في اختياراته الفلسفية، الغربية المعاصرة والعربية التراثية، وبهذا الاعتبار قررت أن أقدم نصا تأويليا يتجاوز النص الفينومينولوجي الذي كان بين يدييّ، واستعنت في ذلك ببعض نصوص إدوارد سعيد وهشام شرابي ونصوص أخرى لحنفي مثل ترجمته لكتاب لسنج “تربية الجنس البشري” ومجموعة مجلدات “من العقيدة إلى الثورة” ، وانجزت دراسة أزعم أنها ذات أهمية خاصة في سياق ما كُتب عن حنفي، أو هكذا ظننت وقتها بعنوان “ظاهريات الدين: من التأويل الحضاري إلى التأويل السياسي”. وبعد أن أرسلت الدراسة، من خلال الإيميل، إلى دكتور أحمد، اتصل بي بعد أن قرأها، وقال لي إنه عندما طلب مني أن أكتب عن “تأويل الظاهريات” عند حسن حنفي إنما أراد دراسة تجيب عن سؤال محدد: إلى أي مدى أضاف حسن حنفي للظاهريات الغربية؟ وأنه عهد إليّ بهذه المهمة لأني متخصص في الفينومينولوجيا، ولو كان يريد دراسة في “التراث الإسلامي” لكان قد عهد بها لباحث في الفقه من الأزهر أو دار العلوم! والحقيقة أن رأي دكتور أحمد صدمني وأشعرني وقتها بشيء من الإحباط، لأني كنت قد بذلت جهدا تأويليا كبيرا في الدراسة، ولأنه، ولأول مرة، لم يتوقف عند الإضافة التأويلية التي قدمتها للنص الأصلي. لهذا السبب احتفظت بالدراسة لنفسي، وقررت أن أكتب دراسة أخرى بنحو ما أراد دكتور أحمد، وجاءت بعنوان “تأويل الظاهريات عند حسن حنفي” وهي دراسة وصفية تحليلية التزمت فيها ببنية النص الأصلي، ولم تتجاوز رؤيتي دفتي الكتاب، ولم تضف جديدا للنص سوى الإجابة عن السؤال الذي طرحه دكتور أحمد. وفي عبارة واحدة، فقد كتبت هذه الدراسة بروح الاحتراف بينما كتبت الأخرى بروح الهواية، والفرق واضح بين الاثنين، على الأقل بالنسبة ليّ، فأنا لا أجيد التأويل إلا عندما أتحرر من القيود الأكاديمية، وأضع السؤال الذي يؤرقني أنا، واختار الوسيلة التي تناسبني كذلك. وقد تم نشر الدراسة في أوراق فلسفية، ثم نشرتُ الدراسة الأخرى، فيما بعد، في عدد تذكاري حول حسن حنفي أعده الدكتور مصطفى النشار بعنوان “فلسفة حسن، مقاربة تحليلية”.

ومن الطريف أن دكتور أحمد طلب مني، بعد هذه الواقعة بسنوات، عندما توفي دكتور حسن حنفي أن أكتب عنه شيئا للنشر في أوراق فلسفية، فقصصت عليه ما حدث في المرة السابقة، لكنه ذكر لي أنه لا يتذكر هذه الوقائع وطلب مني إعادة إرسال دراستي عن حنفي “ظاهريات الدين: من التأويل الحضاري إلى التأويل السياسي” فأرسلتها له بعد أن أعدت صياغتها وجعلت العنوان “حسن حنفي والموقف من الغرب: بين تأسيس الوعي العلمي وغياب الوعي النقدي”، وتم نشرها بالفعل في أوراق فلسفية بهذه المناسبة.

ولعل الدراسة الأبرز كانت تلك التي كتبتها عن محمد عتمان الخشت بعنوان “الخشت وألعاب الفلسفة” وهي الدراسة التي وضعت فيها الأساس النظري لرؤيتي التأويلية الخاصة للفلسفة بوصفها نوعا من اللعب، كما قمت بتطبيق هذه الرؤية على العديد من كتابات الخشت التي تميزت بالمراوغة، ومضيت في هذا الاتجاه حتي يومنا هذا.

ومن الطريف أن الدكتور الخشت كان نائبا لرئيس جامعة القاهرة، وكنت محاضرا بفرع الخرطوم، عندما شرعت في كتابة دراستي عنه، فكتبت له على الخاص أني بصدد كتابة بحث عنه وطلبت منه أن يترك لي بعض مؤلفاته في السكرتارية، لكنه كتب لي أن أقابله في مكتبه. وهناك دار بيننا حوار حميمي ذكّرته فيه ببعض المواقف الطريفة التي حدثت أثناء الدراسة، ثم قام إلى مكتبته الخاصة وأحضر ليّ كتابا جماعيا ألفه مجموعة من الكتّاب والباحثين في الفلسفة، من داخل مصر وخارجها، حول إنتاجه الفلسفي، وطلب مني أن أستعين به في دراستي، واقترح أن تكون حول رؤيته العقلانية للدين. لكني عندما قرأت الكتاب لاحظت أنه كتاب احتفائي لا تحتوي مقالاته على رؤية نقدية أو تأويلية، ما جعلها إعادة لترديد أفكار الخشت التي سبق وأن دونها في مؤلفاته.

من هذا المنطلق قررت أن أتبع الطريق التأويلي، المفضّل لديّ، واضعا في اعتباري أن مفتاح فهم نصوص الخشت هو شخصيته نفسها التي تكشف عن لاعب ماهر، في الحياة وفي الفكر. وعندما أنهيت دراستي التي جاوزت الأربعين صفحة، وأرسلتها إلى الدكتور أحمد، أثنى عليها كثيرا، واحتفى برؤيتي التأويلية التي حملت الكثير من الجرأة في اقتحام نصوص الخشت وشخصيته في الوقت نفسه، بحيث كنت أفسر إحداهما بالأخرى في حركة بندولية حرة تدفعها مقولات جادامر حول تلاعب الأمواج والأضواء. ونُشرت الدراسة في موسوعة الفلاسفة العرب ضمن إصدارات كرسي اليونسكو التي يشرف عليها الدكتور أحمد عبد الحليم.

ومن حسن الطالع، أن نشر الدراسة جاء بالتزامن مع تولي الدكتور الخشت لمنصب رئيس جامعة القاهرة، وفي هذا السياق بدأت الصحف والمواقع الإلكترونية تكتب عن السيرة الذاتية لرئيس الجامعة الجديد متضمنة الإشارة إلى دراستي حوله في ألعاب الفلسفة ورؤيته التجددية لها، بوصفه واحدا من مفكري العربية المهمين الذين تضمنتهم موسوعة اليونسكو. وبهذا المعنى تصدّر اسمي محركات البحث على جوجل التي كانت تتناول سيرة الخشت العلمية والمهنية. وكتبت على صفحتي عن هذا الموقف الذي لا يخلو من طرافة، والغريب أن دكتور الخشت قرأ المنشور وعبّر عن سعادته بالدراسة واصفا إياي بأني كاتب لديه رؤية ويملك أدواته، وطالبني بتوضيح المقصود باللعب فلسفيا حتى لا يختلط الأمر لدى غير المتخصصين.

ومن خلال أوراق فلسفية انفتحت كتاباتي على المفكرين العرب من خارج القطر المصري، فكتبت عن فتحي التريكي وهشام شرابي وهشام جعيط وهشام غصيب وصالح مصباح وإسماعيل المصدق ونعيمة الرياحي ونايف بلوز وماهر الصراف وعبد الستار الراوي. ولأن بعض هذه الكتابات جاءت بعد ثورات الربيع العربي، فقد حرصنا على أن تكون رؤيتنا التأويلية استجابة لمتطلبات اللحظة الراهنة، وبهذا المعنى كانت قراءتنا لهشام شرابي محاولة لتفسير عجز المثقف المعاصر عن التعاطي مع معطيات الواقع المأزوم في ذلك الوقت، من خلال مقالنا ” لماذا صمت المثقفون وتكلم هشام شرابي؟”. كما جاء مقالنا “نعيمة الرياحي وثورة الأنا على الآخر” كمحاولة لتأسيس نمط جديد من الكوجيتو يتجاوز الكوجيتو الديكارتي المثالي، ويكون أكثر مناسبة للحظة الراهنة، وتأتي صياغته على النحو التالي: “أنا احترق إذن أنا موجود”، وهو كوجيتو يستلهم معناه من واقعة انتحار المواطن التونسي بوعزيزي حرقا، الواقعة التي كانت بمثابة الشرارة الأولى لثورات الربيع العربي.

ومع فلسفة هشام غصيب، حاولنا أن نثبت أن للعقل صورا وتجليات متعددة، رصدنا منها: الفلسفي والعلمي والجمالي والسياسي. وفي سياق الفلسفة السياسية تناولنا أفكار صالح مصباح من مدخل التحليل اللغوي والمفاهيمي لمصطلحي التحويل والتطوير، اللذان اعتمد عليهما مصباح كثيرا في طرحه لقضايا الحداثة والتنوير. ومع نايف بلوز أبرزنا العلاقة بين الفلسفة النظرية والواقع العملي في ظل قناعاتنا الذاتية بأن أحدهما لا ينبغي أن ينفصل عن الآخر. وفي عالم ماهر الصراف، الطبيب المفكر، اقتحمنا المنطقة البينية التي بين الفلسفة والعلم، والتي تجد تحققها في ميدان الأخلاق البيولوجية، لنكشف عن البعد الميتافيزيقي في المعرفة الطبيعية التي يزعم أصحابها أنها علمية خالصة. ولدى اسماعيل المصدق وجدنا مناسبة جيدة لمناقشة قضايا الترجمة والتأويل، وربطها بالهموم الذاتية والقضايا العامة، خاصة تلك المتعلقة بالتربية والتعليم. ودخلنا إلى عالم الصوفية مع الدراسة المثيرة التي قدمها الراوي للربط بين كرامات الصوفية وعلم الباراسيكولوجي، ومن خلال تأويلنا الخاصة للكرامات رأينا أن منهج تحليل الخطاب هو الأنسب لفهمها وتفسيرها، لأنها تقوم على المرويات لا على وقائع حية ومثبتة مثل الظواهر الباراسيكولوجية.

وفي دراستنا “هشام جعيط في ميزان النقد بين الإسلاميين والعلمانيين” قدمنا الإرهاصات الأولى لمشروع طموح في ميدان التأويل أطلقنا عليه “القراءة المزدوجة”، وفيه حاولنا أن ننظر للمسألة الواحدة من منظورين مختلفين، لنكشف عن أن زوايا النظر المختلفة، جميعها، تنطوي في داخلها على شيء من الاتفاق، أو قدر من العناصر المشتركة التي تسمح بعبور الفجوة الوهمية بين الجانبين. وعلى صعيد مشروع آخر، بدأناه مبكرا، للربط بين الفلسفة والحياة اليومية، جاءت دراستنا الاستشرافية حول فتحي التريكي “من فلسفة الحداثة إلى ميتافيزيقا الحياة اليومية”. وفيها حاولنا أن نلتمس أساسا نظريا لمشروعنا من ناحية، وأن نكشف عن حضور هذا المشروع، بصورة ما، بين ثنايا أفكار التريكي حول العمل اليومي والنضال اليومي والإرهاب اليومي. وفي هذا السياق أذكر أني عندما عرضت البحث على الدكتور أحمد عبد الحليم، قال لي مندهشا بعد أن أتم قراءته أن الدكتور التريكي يعد كتابا تحت الطبع يحمل عنوان “فلسفة الحياة اليومية” وأن الأمر يعد سرا لا يعلمه أحد حتى الآن!

وفي جامعة الزقازيق، حيث كان من المقرر أن ألقي البحث ضمن فعاليات مؤتمر كرسي اليونسكو بكلية الآداب، الذي عقد عام ٢٠٠٩، التقيت بالدكتور التريكي وحدثته عن إعجابي بأفكاره الفلسفية حول الفلسفة الشريدة، والمفتوحة، واللانظامية، وكيف أنها تدعم الكثير من أفكاري الذاتية الناشئة حول فلسفة الحياة اليومية. وقال لي وقتها أن هذا اللون من التفلسف موجود بكثرة في الثقافة الغربية، وأن أحد المفكرين ألّف كتابا كاملا حول فلسفة الموبايل، وطلب مني نسخة من دراستي عنه، وكانت المفاجأة أن أعاد نشرها في مجلة “رؤى” التونسية، مع تنويه بأن الدراسة سبقت كتابه في فلسفة الحياة اليومية، ما يعني أنها كانت تحمل بعدا تنبؤيا أو استشرافا لمستقبل الكتابة عند التريكي. واعتبرت ذلك تكريما ليّ وتقديرا لدراستي، ولا أنسى مدى سعادتي عندما أرسل لي نسخة من المجلة ونسخة من كتابه الجديد “فلسفة الحياة اليومية” مع الدكتور أحمد عبد الحليم عطية.

في مرحلة أخرى اهتمت أوراق فلسفية برواد النهضة الأوائل في الفكر العربي المعاصر. وفي هذا السياق نشرتُ دراستين واحدة بعنوان “الاشتراكية بين رومانسية فرح أنطون وإصلاحية سلامة موسى” والأخرى بعنوان “فكرة السوبر مان عند سلامة موسى”. في الدراسة الأولى حاولت رصد تطور فكرة الاشتراكية بين أنطون وموسى من خلال إعادة قراءة كتاب “الدين والعلم والمال” للأول، وكتاب “الاشتراكية” للأخير. وقد تلاحظ لنا أن كلا الخطابين، الادبي والفكري، لدى أنطون وموسى كان متأثرا بالحضارة الغربية في بدايات القرن الماضي، خاصة في ظل انتشار أفكار داروين وماركس وفرويد، كما لاحظنا أيضا كيف كان الفكر العربي، في ذلك الوقت، ميالا للتحول الاشتراكي في ظل غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وأن رومانسية انطون وإصلاحية موسى إنما كانت خطوات ممهدة لتحولات سياسية واجتماعية نالت المنطقة العربية بأسرها فيما بعد.

ومن خلال أحلام الطفولة بالقوة وولعنا بالشخصيات الكارتونية الخارقة، اخترت فكرة السوبرمان عند سلامة موسى موضوعا لدراستي الثانية، وهي الدراسة التي شاركت بها فى مؤتمر عُقد بجامعة الزقازيق، عام ٢٠١٧، حول سلامة موسى، ابن الزقازيق، ونشرت في أوراق فلسفية فيما بعد. والدراسة تنقسم إلى جزئين، أحدهما وصفي، يبحث في مصادر فكرة السوبرمان لدى سلامة موسى من خلال نظرية التطور عند تشارلز داروين، وفلسفة نيتشه ، وأدب برنارد شو. والآخر تأويلي، يتخذ من فكرة السوبرمان مدخلا لقراءة فكر سلامة موسى.

وأذكر أنني عندما ألقيت البحث في مؤتمر الزقازيق أردت أن أربط كلمتي حول فكرة السوبرمان بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمع، وهي مسألة لم تكن مطروحة في البحث، فتكلمت عن تطور المشاريع التجارية من شكل دكان البقالة إلى الميني ماركت، ثم السوبرماركت، ثم المول، ثم الهايبر. وكيف أن السلعة هي التي باتت تتضخم بينما يتقزم الإنسان بعد أن صار كيانا مستهلكا لا هم له سوى السعي نحو إشباع حاجاته المادية التي لا تنتهي، وهي نتيجة تخالف توقعات سلامة موسى اليوتوبية تجاه إنسان المستقبل.

لكني أثناء العودة من الزقازيق إلى القاهرة ليلا مع دكتور أحمد عبد الحليم، في سيارة دكتور مدحت الجيار، قال لي أن البحث كان جيدا لكن فكرة تطور السوبرماركت كانت مقحمة! والحقيقة أني كنت معتزا بهذه الإضافة التي أتتني قبل الصعود لمنصة المؤتمر مباشرة، وتمنيت لو كنت أضفتها للبحث، أو أن أعيد كتابتها في بحث مستقل، لأني، خلافا لمعظم أساتذتي في الفلسفة، أميل أكثر للخروج عن التقاليد العلمية الأكاديمية، وأحرص على ربط الفكر بالواقع أكثر من ربط الفكر بالفكر. كما أنني أتبنى منهجا اصطنعته بنفسي لنفسي، أن أمزج الذاتي بالموضوعي، فلا أجد حرجا في كشف أوراق اللعبة البحثية بحيث أكتب دائما في دراساتي عن خبرة الكتابة نفسها من خلال سردية ذاتية تجمع بين الفكري والأدبي، وتجعل النص الفلسفي نابضا بالحياة.

وأذكر في هذا المعنى، أني كنت ألقي بحثي “أحمد عبد الحليم عطية.. من قراءة النص إلى قراءة الواقع” في مؤتمر “ما بعد المشاريع العربية” الذي عقد بكلية الآداب بجامعة الزقازيق عام ٢٠١٥، وكنت قد ناقشت رسالتي في الدكتوراة قبل المؤتمر بعام واحد، وكان دكتور حسن حماد ضمن لجنة المناقشة، وكان قاسيا في مناقشته بعض الشيء، واعترض على سيرتي الذاتية التي ضمنتها خاتمة الرسالة، وأبرزت فيها رحلتي الذاتية مع موضوع الرسالة منذ كانت مجرد فكرة في رأسي وحتى استوت عملا أكاديميا جديرا بالمناقشة، وقال إن مثل هذه الجوانب الذاتية تبدو مقحمة في الرسالة التي يُفترض أنها علمية، وهي مسألة لا تجوز في هذا المقام وإن كانت تجوز في الكتب التي تخاطب العامة. وأذكر أن كان للدكتور مجدي الجزيري رأي آخر، حيث اعتبرها إضافة جديدة في مضمار الكتابة الأكاديمية. كما أنني حاولت أن أدافع عن وجهة نظري، فأشار لي دكتور محمد مدين، الذي كان مشرفا على الرسالة، بالتزام الصمت!

وفي مؤتمر الزقازيق عادت لي الفرصة مرة أخرى عندما تحدثت عن علاقتي بالدكتور أحمد عبد الحليم عطية، وكتاب “ديكارت في الفكر العربي المعاصر” الذي عثرت عليه عند أحد باعة الكتب القديمة مصادفة وكان نقطة انطلاقي لكتابة سلسلة من الدراسات حول دكتور أحمد. وانتهزت الفرصة وتحدثت من فوق المنصة عن وجهة نظري التي اعترض عليها دكتور حسن حماد، وكان يجلس بين الحضور، وقلت له إني لم أشأ أن أدافع عن رأي في المناقشة لأني كنت أخشي على التقدير، أما الآن، وقد حصلت على الدكتوراة فيمكنني التحدث بكامل الحرية، فضحك من صراحتي، وقال لي في استراحة الشاي بين الجلسات أنه لم يقصد أن يمنعني التعبير عن رأييّ، وأنه على العكس أعجب بصراحتي وشجاعتي في الدفاع عن وجهة نظري.

وفي سياق المحاور التي خصصتها أوراق فلسفية للفلسفة الغربية، نشرتُ عددا من الدراسات التأويلية حول فيلسوف التأويل المعاصر هانز جيورج جادامر، موضوع رسالتي في الماجستير، وهي: “النماذج والآفاق: دراسة في الخريطة الإدراكية بين المسيري وجادامر” ، “الهرمنيوطيقا والتحيز” ، “القيمة الأنطولوجية للصورة” ، “من جدل العقل إلى هرمنيوطيقا النص الفلسفي: جادامر قارئا هيجل” ، “جادامر والحوار مع التراث” ، “جماليات المسرح بين فينومينولوجيا اورتيجا إي جازيت وجادامر”. وهي دراسات تم جمعها في كتاب “أطياف جادامرية” ، الذي صدر عن دار مجاز للترجمة والنشر والتوزيع عام ٢٠١٩.

وأذكر أنني قررت ذات يوم التقدم لإعلان جامعة السويس، الذي فتح باب التعيين لحملة الدكتوراة في تخصص الفلسفة المعاصرة ، وجمعت وقتها مجموعة أبحاثي، التي سبق لي نشرها بأوراق فلسفية، في مجلدين كبيرين حملتهما في حقيبة كبيرة تُجر بالعجلات. وعندما وقفت أمام موظفة الكلية أتقدم بأوراقي وأبحاثي، بعد أن اجتزت طابورا طويلا، رفضت أن تأخذ مني الأبحاث واكتفت بصورة ضوئية من مستنداتي الشخصية، وطلبت مني أن أترك تليفوني، مثل عشرات المتقدمين للإعلان، حتي يتم التواصل معي في حالة قبولي. وأدركت وقتها، وقبل مغادرة الكلية، أن الإعلان كان مفصّلا لطالبة معينة ذات حيثية أو قرابة ما، فحملت حقيبتي عائدا وأنا أجر أذيال الخيبة. وكتبت وقتها على صفحتي بالفيس بوك “أبحاثي و مقالاتي هي تاريخي الذي حملته على ظهري إلي جامعة السويس وعدت بخفّي حنين!”.

لكني أدركت فيما بعد أن الكنز في الرحلة، كما قال بولو كويلو، وقد اكتشفت أن لديّ رصيدا كبيرا من الدراسات يصلح للنشر في كتب مستقلة. وبهذا المعنى، استغنيت عن حلم التعيين بالجامعة، وقررت مواصلة الطريق التي بدأتها في التأويل، الميدان الفلسفي الذي شغفت به.

وهكذا كانت علاقتي بمجلة أوراق فلسفية، التي بدأتُ النشر الفلسفي فيها، وتشكل وعييّ التأويلي من خلالها عبر ما يقرب من العشرين عاما، أنجزت فيها عددا كبيرا من الدراسات المتنوعة في الفكر العربي والفلسفة الغربية، صارت مادة خصبة لعدد من الكتب المزمع طبعها قريبا مثل “ألعاب الفلسفة والتأويل” ، “العرب وهاجس التغيير” ، ” الفكر العربي بين الديني والسياسي” ، “النزعة الإنسانية في الفكر العربي المعاصر”.

وتعكس هذه الكتابات جهودنا المتواصلة في ميدان التأويل، التي تم تتويجها بكتاب مهم أنجزته الباحثة الجزائرية المتميزة الدكتورة حورية علاهم عام 2023، وجاء بعنوان “الحضور التأويلي في فكر ماهر عبد المحسن”. وفي مقدمته كتبت هذه الكلمات ذات الدلالة: “فكان لنا هذا البحث رغم تواضع كلماته إلا إنه يجعل القارئ يتعرف أكثر على هذا المفكر الصاعد في الجامعة المصرية. فكانت صدفة جميلة لباحث متعدد القيم والمفاهيم، تحولاته الذاتية شبيهة نوعا ما بالقديس أوغسطين وهو يبحث عن ذاته في القرون الوسطى”.

وفي الموضع نفسه كتبت: “تناول هذا الكتاب أحد أعلام جيل الجامعة المصرية الجديد، الذي يحاول من خلال ما يقدمه ترك بصمته كنص قابل للقراءة والنقد. ويعالج أحد الإشكاليات الكبرى في الفكر العربي، وهي قراءة النصوص وتأويلها”.

بهذه العبارات الاستهلالية البارعة نجحت الكاتبة في الكشف عن ثلاث قيم مهمة ميزت شخصيتنا الفكرية، وهي الذاتية والتأويل والنقد. تلك القيم التي اكتسبناها من خلال ممارستنا البحثية الطويلة، وكان لمجلة أوراق فلسفية ولرئيس تحريرها الدكتور أحمد عبد الحليم عطية الدور الأكبر في إخراجها للنور.

تلك كانت شهادتنا للتاريخ حول الدور التنويري الذي قامت به مجلة أوراق فلسفية على مدار ربع قرن. كتبناها بكل صراحة ووضوح، آملين أن تستمر في أداء دورها التنويري للأجيال القادمة من أجل حياة أكثر أمنا ومستقبل أكثر اشراقا.