د. ماهر عبد المحسن

حياتها وأعمالها:

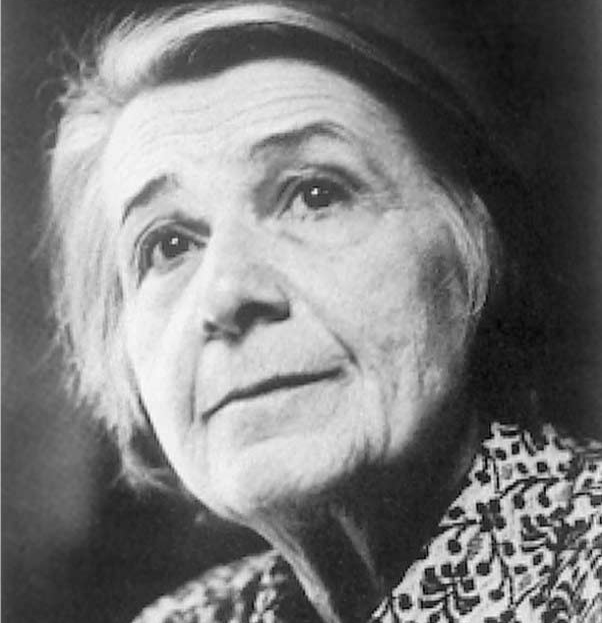

ولدت ناتالي (تشيرنياك) ساروت في إيفانوفو ، روسيا في 18 يوليو 1900 ، في عائلة من المثقفين. كان والدها ، إليانوفا تشيرنياك ، دكتورًا في العلوم ومهندسًا كيميائيًا. نشرت والدتها ، بولين تشاتونوفسكي ، روايات تحت اسم مستعار لفيكروفسكي. بعد طلاق والديها في عام 1902 ، تم تقسيم طفولتها المبكرة بين والدتها وأبيها (وكلاهما تزوجا مرة أخرى) ، وبين فرنسا وروسيا ؛ منذ سن الثامنة ، عاشت في باريس مع والدها ، الذي جعلت آراؤه السياسية من الصعب عليه البقاء في روسيا. عند الانتهاء من دراستها في Lycée Fénelon ، حصلت على شهادة في اللغة الإنجليزية من جامعة السوربون (1920) ، وأمضت عامًا في دراسة التاريخ في جامعة أكسفورد (1921) وستة أشهر في دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع في جامعة برلين (1921-1922) . في عام 1925 حصلت على شهادة في القانون من كلية الحقوق في باريس ، حيث كانت قد بدأت الدراسة في عام 1922 والتقت ريمون ساروت ( 198٥). تزوج الزوجان في عام 1925 ورُزقا بثلاث بنات ، كلود وآن ودومينيك. من عام 1926 إلى عام 1941 كانت عضوًا في نقابة المحامين الفرنسية. أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا ، انضمت إلى مجموعة مقاومة شكلها جان بول سارتر وآخرون وقضت فترات طويلة في استخدام أوراق مزورة. في عام 1960 كانت من الموقعين على بيان 121 احتجاجًا على سياسة الدولة الفرنسية تجاه الجزائر. عندما سُئلت عن موقفها السياسي ، وصفت ساروت نفسها بأنها لديها التزامات سياسية كمواطنة وليس ككاتبة.

تم تخصيص أعمال ساروت بأكملها لاستكشاف الحركات الدقيقة سريعة الزوال للشعور في حدود الوعي. وقد أطلقت عليها اسم “المدارات” Tropisms، وهو المصطلح الذي قدم عنوان كتابها الأول للرسومات القصيرة أو قصائد النثر. في الأعمال التي تلت ذلك ، أظهرت ساروت الأشكال المدارية في العمل في النطاق الأوسع للشكل الجديد ، مما أدى إلى إنشاء لقطات مقربة بطيئة الحركة والتي تضخم وتكبر بشكل كبير – غالبًا بتأثير هزلي – الدراما الافتراضية الكامنة في وميض الإحساس العابر. في سعيها وراء المدارات ، تم تجاهل التوصيف والحبكة التقليدية ، في تحدٍ لأكثر التقاليد المقدسة للرواية ، وهي التقاليد التي تحدتها صراحةً في المقالات النقدية الأساسية لعصر الشك. هذا الاستجواب الجذري لشكل الرواية جعلها لاعباً رئيسياً في حركة “الرواية الجديدة” التي انحازت إليها في الخمسينيات مع كتّاب مختلفين للغاية مثل آلان روب جرييه وميشيل بوتور وكلود سيمون في تمرد مشترك ضد ما شعرت بأنه قيود عفا عليها الزمن للواقعية التقليدية.

بالنسبة لساروت ، الشخصية هي في الأساس اختراع مصطنع ، ومفهوم “الشخصية” هو موضوع السؤال. تبقى الكائنات في رواياتها غير معرَّفة ومجهولة الاسم. في رواية “القبة السماوية” بشكل استثنائي ، قامت بتسمية “الشخصيات” ، ولكن تبين أنها تركيبات اجتماعية مصطنعة، كواكب زائفة في السماء الزائفة للقبة السماوية. يُنظر إلى الأسماء ، وحتى الأسماء الشائعة مثل تلك التي تشير إلى العلاقات الأسرية أو المهن ، على أنها سجن وتجميد للناس في أدوار ثابتة. تظهر ساروت اللغة على أنها سلاح قوي. ليس فقط الأسماء ، ولكن حتى الضمائر يمكن أن يكون لها آثار مخيفة: إذا أنتجت كلمة “نحن” تجمعًا مريحًا لـ “نحن” ، فإنها تهدئ المستبعدين ، في حين أن الجمع “أنتم” يمكن أن يبدو أنه يدين ويصدر حكمًا لا رجوع فيه. إن الوسط الذي تقدمه ساروت خلال عملها هو بيئة مألوفة لها – عالم المثقف البرجوازي الباريسي – على الرغم من أن اهتمامها لا يكمن في أي مجموعة اجتماعية محددة ، ولكن في باطن الأرض المداري ، المستوى الذي نحن فيه جميعًا.

الوضع الطبيعي لساروت هو التردد ومزاجها استفهام، يتجلى رفضها للتعريف والإغلاق في كل مكان، في المسارات المتكررة للنقاط التي تغلب على صفحاتها ، وتجنب السياق الاجتماعي أو التاريخي ، ورفض التوصيف ورفض كل يقين. الفن نفسه ، والقيم الأدبية ، والقيم الجمالية من كل نوع ، كلها مطروحة للتساؤل، سواء في “الفاكهة الذهبية” ، التي تروي بقدر كبير من الذكاء والفطنة الطريقة التي ترتفع بها الرواية وتهبط في التقدير النقدي ، أو في “بين الحياة والموت” ، التي تأخذ القارئ إلى التأليف الأدبي السريع مع كربه وشكوكه. تتكشف الدراما الكامنة في رد فعل الأب على ضحك أطفاله ، وتستمر في التساؤل ، وتوازن ثقافة العصر المتحضرة (المطابقة؟ المحتضرة؟) ضد ثقافة الشباب البربرية (الأصلية؟ الحيوية؟). حتى عند التعامل مع مواضيع معقدة أو مجردة ، تظل كتابة ساروت راسخة بشكل آمن في أكثر الحقائق الداخلية للتفاعلات البشرية.

في جميع أنحاء عمل ساروت ، هناك إصرار متزايد على الشخصية، نظرة إلى الذات ليست ككيان فردي وكيان منفصل يواجه عالم الآخرين ، ولكن كمسكن لعدد كبير من الذوات الافتراضية. في “مرحلة الطفولة” ، تكشف ساروت عن المناطق المدارية الكامنة وراء شظايا مختلفة من ذكريات طفولتها ، مما خلق ، في هذه العملية ، في سن الخامسة والثمانين ، أول أكثر الكتب مبيعًا. في “أنت لا تحب نفسك” ، يصبح كل ضمير شخصي – وخاصة ضمير المتكلم المفرد – علامة استفهام ، بينما في كتاب ساروت قبل الأخير ، هنا ، يتم استبدال “الأنا” بموقع ال “هنا”.

قد يبدو أن جوهر كتابات ساروت معادي للمسرح ، ولكن في الستينيات تم إقناعها بتقديم مسرحية إذاعية ، الصمت ، لراديو شتوتغارت. تبع ذلك ثلاث مسرحيات إذاعية أخرى، تم إنتاجها جميعًا في وقت لاحق بنجاح على المسرح. كان هناك أول من كتب بالفعل على المسرح وتبع ذلك أشهر مسرحياتها ، “لا لسبب وجيه” For No Good Reason. في المسرحيات ، كما في أعمال ساروت الأخرى ، الشخصيات شبه معدومة. الأسماء نادرة ، والعقدة ضئيلة. ومع ذلك ، يتم الحفاظ على الدراما ، حيث تصبح الدوافع والصراعات المتعددة في الحوار الفرعي هي الحوار المنطوق ، في تحول داخلي إلى خارج العملية الطبيعية.

تكمن قوة ساروت، قبل كل شيء، في روح الدعابة الساخرة الغنية وقدرتها الشعرية على ترجمة الإحساس إلى لغة ، والتعبير عن المدارات من خلال الصور والإيقاع ، وليس تحديدها أو تحليلها ، بل جعل قرائها يختبرونها بأنفسهم.

(https://jwa.org/encyclopedia/article/Sarraute-nathalie)

فيما عدا الشهرة والنجاح الواسعين، وبدءا من «عصر الشك» L’ère du doute و«القبة السماوية»Planétarium فازت ساروت بعدد من الجوائز، إحداها في عام 1964 عن كتابها «الفاكهة الذهبية»، وأخرى في 1982 عن مسرحيتها «بمجرد نعم أولا» Pour un oui ou pour un non، والجائزة الكبرى للمسرح من جمعية كتاب المسرح والمؤلفين المسرحيين في 1996. في أيار من العام نفسه أودعت ساروت جميع مخطوطات أعمالها في المكتبة الوطنية الفرنسية، وفي الخريف منه، أصدرت دار نشر «الثريا» La Pléiade أعمالها الكاملة.

(https://m.marefa.org)

ساروت وعصر الشك:

رغم أعمال ساروت المتعددة والمتنوعة، ما بين القصة والمقال والمسرح والإذاعة، إلا أن عملها النظري “عصر الشك” و مجموعتها القصصية “انفعالات”، يعدان هما الأساس لنظريتها ذات الشهرة في مضمار ما عُرف، في الخمسينيات من القرن الماضي، بالرواية الجديدة. وهو اتجاه يحاول تجاوز، أو معارضة، تقاليد الرواية الكلاسيكية التي تم إرساؤها في القرن التاسع عشر.

وبالرغم من أن ساروت كتبت المجموعة القصصية أولاً، إلا أننا سنبدأ بتناول مجموعة مقالاتها التي تضمنها كتابها “عصر الشك”، لأنه يعد بمثابة النظرية، بينما يعد كتاب “انفعالات” بمثابة التطبيق.

وعند هذه المسألة تحديداً تتحدث ساروت في تصديرها لكتاب ” عصر الشك”. فتطرح رؤية النقاد والقراء حول كتّاب الرواية الجديدة، حيث يظنون أنهم مجرد مجموعة من التجريبيين الذين يضعون النظريات ثم يحاولون إيجاد التطبيق. وهي تنأى بنفسها عن هذا التصور، وتحاول في أكثر من موضع أن تثبت للقراء أن مجموعة “انفعالات” كانت وليدة تجارب ذاتية حية وتأمل طويل لأحوال الناس في حياتهم اليومية، ولم تكن وليدة أفكار نظرية سعت لتطبيقها. وفي هذا السياق تقول:

“إن الموضوعات التي يضمها هذا الكتاب، والتي نُشرت ابتداءً من عام ١٩٤٧، واكبت من بعيد ظهور كتاب” انفعالات”. فلقد شرعت في كتابة “الانفعالات” عام ١٩٣٢ وكانت النصوص التي يتكون منها هذا الكتاب الأول تعبيراً تلقائياً عن انطباعات حية، وكان شكلها تلقائياً وطبيعياً هو الآخر، تماماً مثل الانطباعات التي منحته الحياة ” (ناتالي ساروت، عصر الشك، ترجمة وتقديم: فتحي العشري، المشروع القومي للترجمة، ٢٠٠٢م، ص٩).

يحتوي كتاب” عصر الشك” على أربع مقالات هي: “من ديستويفسكي إلى كافكا”،” عصر الشك”، “محادثة وما وراء المحادثة”، ” ما تراه العصافير”.

في المقالة الأولى” من ديستويفسكي إلى كافكا” تنطلق ساروت من التقسيم التقليدي للرواية بين “الرواية السيكولوجية” ويمثلها ديستويفسكي، و “رواية الموقف” ويمثلها كافكا. وبالرغم من كونها تحاول أن تتجاوز النوعين إلا أنها ترى في كافكا امتداداً لديستويفسكي، وتحاول الاستفادة من الكاتبين. ووفقاً لتحليلاتها لأعمال ديستويفسكي، فإن رواياته، بالرغم من غلبة البعد النفسي على شخصياتها إلا أنها تحتوي على مواضع عديدة تتجلى فيها حالات دقيقة تسبق المشاعر النفسية الأكثر حضوراً، وهي الحركات الخفية (المدارات) التي تبحث عنها ساروت وتؤسس لها في أعمالها. إنها ترفض روايات التحليل النفسي، لأنها تعتمد على أنماط جاهزة من الحالات والمصطلحات، التي عبّرت عنها روايات ديستويفسكي ومن سار على نهجه. وهي ترى البديل المناسب كنموذج الرواية الجديدة التي تناسب العصر، إنما هو نمط من الكتابة يتبنى الرؤية الميكروسكوبية التي تقبض على الحركات الخفية السابقة على الانفعالات النفسية الظاهرة.

وتتبدي براعة ساروت في قدرتها على الإمساك بتلك الحركات من داخل أعمال ديستويفسكي نفسها، المليئة بالمواقف النفسية الكبرى. فتقول:

“لكي نعود مرة أخرى الي ديستويفسكي، فإن هذه الحركات التي يلتقي عندها كل اهتمامه واهتمام أبطاله، واهتمام القراء، تنهل من قاع واحد، والتي كقطرات من الزئبق، تسعي باستمرار من خلال الأغشية التي تفصلها إلى الالتصاق والامتزاج بالهيكل العام. هذه الحالات الشاردة التي تجتاز كل أعماله وتعبر من شخصية إلى أخرى، توجد لديهم جميعاً، هي متغيرة في كل منهم بحسب دلالة مختلفة، وتقدم لنا في كل مرة، واحدة من أشكالها المتنوعة والمجهولة، وجعلنا نستشعر شيئاً يبدو وكأنه اتحاد جديد” (عصر الشك، ص٢٨).

وعند كافكا تقف ساروت لترصد نمطاً جديداً من الشخصيات الروائية، لا يعتمد على تفاصيل الشكل والملابس والطبقة الاجتماعية، وإنما على شيء ما أساسي وعميق داخل الشخصية. ولعل أبرز التقنيات الأسلوبية التي يستخدمها كافكا، في هذا السياق، هو استخدامه للحروف للتعبير عن شخصيات رواياته.

والملاحظ أن ساروت تتبع كل ما من شأنه أن يهدم النموذج التقليدي للرواية، والذي صار مثالاً ينبغي أن يُحتذي من قبل الكتاب الشباب الراغبين في ممارسة فن الرواية. وهي تنظر إليهم في شيء من الرثاء، لأنهم، من وجهة نظرها، لن يضيفوا جديداً، وستأتي أعمالهم، حتماً، تكراراً مملاً لما أبدعه الرواد الأوائل في الرواية الكلاسيكية.

وبهذا المعنى يعد كافكا نموذجاً خصباً على طريق الرواية الجديدة، كما تعد أعماله من الثراء بحيث يمكن أن تكون ملهمة. وفي هذا المعنى نقرأ:

“إلا أن هؤلاء الذين يريدون التأكد من أن أبطال كافكا ليست لهم أية علاقة بهذه الشخصيات الروائية التي أفرغها مؤلفوها، رغبة في التبسيط أو بناء على موقف مسبق، أو نتيجة لاهتمام ديالكتيكي، من ” كل فكرة وكل حياة ذاتية”، وأن يقدموها لنا كما “صورة الواقعية الإنسانية نفسها عندما جردوها من كل اصطلاحات التحليل النفسي”، هؤلاء ليس عليهم إلا أن يعيدوا قراءة التحليلات الدقيقة والرقيقة التي تستسلم لها شخصيات كافكا بشغف واضح، بمجرد أن يحدث بينها أقل اتصال” (نفس المرجع، ص٢٩).

في المقالة الثانية، التي تحمل عنوان الكتاب “عصر الشك”، تطرح ساروت قضية الشك من منظور أدبي، يختلف عن المعنى الفلسفي الديكارتي، فالشك عندها هو شعور ينتاب الروائي والقارئ المعاصرين في مدى حقيقة الواقعية التي يدّعيها مؤلفو الروايات الكلاسيكية. فالشخصيات التي يرسمها الروائيون بعناية شديدة، من حيث الشكل الخارجي والمشاعر النمطية الجاهزة، لا تعبّر عن الواقع بقدر ما تعبّر عن خيال المؤلف، أما الحقيقة الواقعية فإنها توجد في مكان آخر، بعيدة تماماً عن الزخارف الشكلية.

ليس هذا فحسب، بل إن ساروت ترى في هذا الواقع المخترع، بحسب التقاليد الكلاسيكية للقرن التاسع عشر، عائقاً يحول دون الوصول إلى الواقع الحقيقي الكامن في أعماق النفس. وبهذا المعنى، ترى ساروت أن أسلوب السرد، الذي يعتمد على ضمير الغائب لم يعد مناسباً للرواية الجديدة، الرامية إلى أعماق النفس، ولكن ضمير المتكلم، الأكثر معرفة ومصداقية بتجربته الذاتية الدقيقة. فتقول ساروت:

“واليوم تغمرنا باستمرار موجة، آخذة في الارتفاع، من المؤلفات الأدبية التي تسعي أيضاً أن تصبح روايات حيثما يوجد كائن بدون سياج، غامض لا يمكن إدراكه ولا رؤيته، وهو “الأنا” غير المسمى، وهو كل شيء ولا شيء، وهو ليس أكثر من انعكاس للكاتب نفسه، اغتصب دور البطل الرئيسي واحتل مكان الصدارة، إن الشخصيات التي تحيط والمفتقدة لوجودها الذاتي، لم تعد سوي أوهام وأحلام وكوابيس وخدع وانعكاسات أو علامات لهذا “الأنا” القادر على كل شيء “(نفس المرجع، ص٣٦).

وكما يتسرب الشك إلى الشخصيات، يتسرب إلى الأحداث. فالأحداث الكبرى التي درجت الروايات التاريخية على تصويرها لا تعبّر عن أحداث حقيقية، وإنما تعبّر عن أحداث مفتعلة، لأن الحدث الحقيقي، فيما ترى ساروت، هو الحدث اليومي البسيط، الذي لا يمكن للأساليب التقليدية أن ترصده. وفي هذا السياق، تقول:

“إن الحدث الصغير الحقيقي، له في الواقع على القصة المخترعة مزايا لا شك فيها وأول هذه المزايا هو الصدق، من هنا تتأتي له قوة الإقناع والهجوم ولا مبالاته النبيلة في السخرية وفى الذوق المنحط، وهذه الجرأة الهادئة وهذا الانطلاق الذي يسمح له بأن يتجاوز الحدود الضيقة، حيث الاهتمام بالتشابه يأسر الروائيون الأكثر جرأة، ويؤدي إلى تقهقر حدود الواقع إلى أبعد مدى، ويجعلنا نقترب من أرجاء مجهولة، حيث لم يكن يحلم أي كاتب بالمغامرة فيها، وهي تثب بنا في قفزة واحدة إلى الهاوية”(نفسه، ص٤٠).

إن ما تبحث عنه ساروت، هو ما يميز فن الرواية، بحيث لا يجعلها تكراراً لما تقدمه فنون أخرى مثل السينما. فتصوير الواقع بتفاصيله الظاهرة مسألة يمكن أن تقوم بها السينما أو الفوتوغرافيا بنحو أكثر دقة، وأن التزام الرواية بالقيام بنفس الدور من شأنه أن يضيّع عليها الفرصة لتقديم التجارب العميقة التي تفلت من إطار الكاميرا. إنها تكافح، بكل ما أوتيت من قوة، من أجل تحقيق هذا الهدف العزيز، وهو وضع الرواية الجديدة في مكانها الصحيح، بحيث لا تتشابه مع الفنون البصرية الأكثر قدرة على الإحاطة بعالم الظواهر، المباشر، الذي يحيط بالإنسان، ويستحوذ على حواسه. يتضح هذا المعني في الفقرات الأخيرة التي تختم بها هذه المقالة عندما تقول:

“وهكذا بحركة مماثلة لفن التصوير، فإن التجمع في التقنيات القيمة يجعل من الرواية فناً قاصراً، متبوعاً بوسائل ليست له سوي طريق لا يمكن أن يكون إلا طريقه. وهو يترك للفنون الأخرى، وبالتحديد السينما، ما لا ينتمي إليه بشكل خاص، فالسينما مثل التصوير الفوتوغرافي الذي يشغل ويخصب الأراضي، التي تخلي عنها التصوير، تحصد وتجود ما تركته لها الرواية”(ص٤٥).

في مقالة “محادثة وما وراء المحادثة”، تتناول ساروت قضية الحوار في الرواية، وهي تمضي في تحليلاتها بالمنطق نفسه الذي عالجت به مفهومي” الشخصية ” و” الحدث”. فالحوار التقليدي عند ساروت لا يعمل على إظهار العالم الداخلي للشخصيات بقدر ما يشكل جداراً يحول دون الوصول إلى هذا العالم بالرغم من القيمة الكبرى والثراء اللذين ينطويان بداخله. يحدث ذلك نتيجة إلى أن الحوار التقليدي يدور بمعزل عن المؤلف والقارئ على السواء. فالكاتب يقف على مسافة من شخصياته بحيث يترك لها فرصة التعبير عن نفسها دون تدخل منه، عدا نقل الحوار والتعليق عليه بالنسبة للقراء، فالمسألة أشبه بالحوار المسرحي، الذي يؤديه الممثلون على خشبة المسرح، وهي أيضاً تقنية تفقد الرواية خصوصيتها وتجعلها أقرب إلى المسرح. ومن هذا المنطلق ترفض ساروت الأساليب التقليدية في الكتابة الروائية الكلاسيكية، التي تعتمد على استخدام النقاط وعلامات الفاصلات، وكذا التعبيرات الجاهزة من قبيل “قال، استطرد، أوضح، أضاف… إلخ”، وترى أنها لا تضيف للمعنى أو للتجربة التي تعبّر عنها بقدر ما تقطع التيار العميق للشعور، الذي يريد أن يخرج إلى السطح ولا يجد الفرصة. وتقدم ساروت “المونولوج الداخلي” بديلاً عن الحوار الخارجي، لأنه الأقدر على التعبير عن الحركات النفسية الدقيقة المتدفقة، والتي لا تحتاج فواصل أو مسافات، لكن إلى التحام ومشاركة من المؤلف ومن القارئ، لأنها السبيل الوحيد لأن يعيش القارئ التجربة لا أن يراقبها من على مسافة فاصلة كأنها تخص أحداً آخر سواه. وتعبّر ساروت عن فكرتها من خلال وصفها لقناعات الروائي الجديد قائلة:

“لقد أراد أن يرى أبعد من ذلك، أو أفضل منه، أن يرى أكثر قرباً، ولم يأخذ وقتاً طويلاً ليدرك ما يختفي وراء المونولوج الداخلي: غزارة لا حصر لها من الأحاسيس والصور والمشاعر والذكريات والقوي المحركة والأعمال غير الظاهرة، التي لا يمكن لأي لغة داخلية أن تعبّر عنها، والتي تتخبط عند أبواب الضمير، وتُوجد في مجموعات كثيفة تظهر فجأة وتتحلل بسرعة، ثم تتشكل بصورة أخرى، لتظهر مرة ثانية في شكل جديد، بينما يستمر داخلنا سيل غير منقطع من الكلمات، مثل الشريط الذي يهرب وهو يغلي من فتحة آلة الإرسال”(ص ص٥٢-٥٣).

في مقالتها الأخيرة “ما تراه العصافير” تفحص ساروت طبيعة العلاقة التي بين القارئ وبين الرواية الكلاسيكية. ومن خلال تحديد هذه العلاقة تحاول أن تضع الحدود بين الروائي التقليدي والروائي الجديد. فعلي مستوى القارئ رسّخت الرواية الكلاسيكية تقاليد جمالية عملت على تشكيل ذائقة القارئ بنحو معين عُرف بالرواية الواقعية. ومثل هذه التقاليد جعلت القارئ يميل إلى الاستسهال، بحيث ينتظر من الرواية ما يعرفه مسبقاً، بل وأقصي ما يطمح إليه هو أن يعيش تجربة الرواية ذات العقدة والحل بنحو ما يعيشها في الواقع. فهي لا تضيف إلى معرفته أو إلى تجاربه الحياتية شيئاً جديداَ، فقط تتحول الرواية إلى واحدة من وسائل التسلية، التي ما يلبث القارئ أن ينساها ويعود إلى ممارسة حياته اليومية بنفس الأسلوب المعتاد، أي دون أدنى تغيير في وعيه وشخصيته. وفي وصف قارئ اليوم للأعمال التي مازالت تمضي على ذات التقاليد الكلاسيكية، تقول ساروت:

“… ندخل دون جهد، ونرى أنفسنا في الحال بلا نزول، ولا صعود، فالأشخاص يشبهوننا أو يشبهون الناس الذين نعرفهم، أو يشبهون ما نعتقد أنه يجب أن يكونوا عليه مثل معاصرينا الذين ينبغي أن نعرفهم. إن مشاعرهم وأفكارهم وصراعاتهم والمواقف التي يجبرون أنفسهم عليها والمشاكل التي لابد أن يجدوا حلولاً لها، وآمالهم ويأسهم هي نفسها التي تنتابنا، نشعر أننا داخل حياتهم مثل السمك في الماء”(ص٧٠).

هذه التقاليد التي رسّختها الرواية الكلاسيكية، التي حظيت بالدعم من قبل النقاد والقراء، هي نفسها التي جعلت الكثيرين من الروائيين المعاصرين يتمسكون بها، ويسيرون على الدرب التقليدي نفسه. وساروت لا تفقد الأمل فهناك من الروائيين من يملكون شجاعة الدخول في مناطق جديدة واستخراج الجديد والمدهش لتقديمه إلى القراء. ولا يعني ذلك أن أحدهما أفضل من الآخر، لكن أن أحدهما مغامر والآخر لا يملك روح المغامرة، فالمسألة في التحليل الأخير مسألة اختيار، وعلى ذلك تقول ساروت:

“لا يجب الاعتقاد بأن الشيء الذي يفرق بين المؤلفين في هذين النوعين من الأعمال، هو اختلاف الموهبة بصفة خاصة، إذا فحصنا هذا الوضع بدقة، أدركنا أنه على عكس ذلك اتجاه جذري في المواقف تجاه الشيء الذي يجب أن تنصب عليه كل جهودنا، وبالتالي، اختلاف كامل في المنهج، لدرجة أننا يجب أن نضع في الفئة نفسها بمجرد أن يتخذوا نفس الموقف ويقرروا نفس مناهج العمل، بجانب المؤلفين القدامى الذين تُقرأ أعمالهم مرة أخرى – وحتى المؤلفين الحاليين – مهما كانت موهبتهم (الموهبة موزعة بالتعادل تقريباً بالنسبة للفئتين) ومهما كبر التحفيز تجاه المصير الذي تدخره لهم كتبهم”(ص٧٥).

انفعالات ساروت:

في مجموعتها القصصية التأسيسية “انفعالات” (أو مدارات) تقدم ساروت تجسيداً لأفكارها النظرية حول الرواية الجديدة، وهي، كما ذكرنا، تطبيقاً يسبق النظرية ويؤسس لها. وفيها نلمح أبرز السمات لهذا الاتجاه القصصي الجديد. ولعل أبرز هذه السمات هو خلو القصص من العناوين، وإحلال الأرقام محلها في إشارة إلى أن القصص المطروحة لا تحمل ملامح جاهزة ومكتملة وإنما إشارات مفتوحة يقع على القاري عبء استكمالها من خلال نوع خاص من التعاطي غير التقليدي مع الأعمال الإبداعية. ونحن هنا نحتاج إلى قارئ جديد، قادر على فك شفرات القصة، والدخول إلى عالمها والمشاركة في صنعة. وتحتوي المجموعة على أربع وعشرين قصة قصيرة جداً، ولا يربطها سوي العلاقة الرقمية ببعضها البعض، وذلك الشعور السحري، الناجم عن التفاصيل الصغيرة المغلّفة بشيء من الغموض، الذي ينتاب القارئ كلما ولج إلى داخل أي من هذه العوالم التي تجلبها القصص.

ومن الملامح المهمة التي يلاحظها القارئ منذ الوهلة الأولى غياب الشخصية بالمعنى المتعارف عليه وإحلال، بدلاً منها، ضمير الغائب الذي يشير، غالباً، إلى الجمع، فى محاولة لرصد الحركة الخارجية للمجموعات البشرية التي تتصرف بنحو آلي في الظاهر، لكنه يعكس إيقاعاً داخلياً خفياً.

وتتوحد هذه الحركة أحياناً مع الطبيعة، لتبدو وكأنها تعبير عن حركة الكون كله، المتجسدة في أدق تفاصيله وأكثرها وضاعة، كما في هذا الاستهلال الفريد لواحدة من القصص:

“بدوا كأنهم ينبعون من كل مكان، كأنهم يتفتحون في برودة الهواء الندية، وكانوا يسيلون ببطء، كما لو كانوا ينضحون من الجدران، ومن الأشجار المسيجة، ومن المقاعد، ومن الأرصفة القذرة، ومن الحدائق وسط الميادين” (ناتالي ساروت، انفعالات، ترجمة وتقديم: فتحي العشري، الهيئة المصرية العامة التأليف والنشر، القاهرة، سنة ١٩٧١م، ص٤٧).

ويُلاحظ أيضاً غياب الحوار بين الشخصيات بشكله المستقل، بمعنى أنك لا تجد حواراً بين شخصيات معينة في مواقف محددة تجري الحديث حول شيء ما بالتبادل، لكنك تجد الحوار يرد كجزء من الوصف، فهو لا يخدم فكرة أو يعبّر عن شعور، وإنما يجسد حالة من الوجود، الإنساني أو الطبيعي، أو كلاهما معاً. وبالرغم من أن الشخصية المتحدثة قد تقول رأياً ما، غير أنها تقوله فيما يشبه المونولوج الداخلي، لأن رأيها الذي تفصح عنه لا يسهم، بأي حال، فى دفع الأحداث، أو حتى تحقيق نصر إنساني بسيط من قبل أحد المتحاورين ضد الآخر، لكنه يستكمل الصورة ذات الملمح الشعري، ويعزز الوجود الإنساني الأصيل عندما يحلُّ في التفاصيل الصغيرة للممارسات اليومية بنحو ما يعكس هذا المقطع:

“انتزعوا أنفسهم من أمام دواليبهم ذات المرايا حيث كانوا يفحصون وجوههم. ونهضوا من فوق أسرَّتهم حين قالت:” لقد أعدت المائدة، لقد أعدت”. وجمعت الأسرة حول المائدة، حيث جلس كل واحد مختفياً في جحره، وحيداً، متجهماً، منهكاً، وقالت وهي تتحدث إلى الطاهية: لكن ماذا بهم حتى أنهم يبدون دائماً مجهدين”(ص٥١).

وكما لا تهتم ساروت بالعناوين والأسماء، لا تهتم بالشكل الخارجي للشخصيات، ولا تتوقف كثيراً عند ملابسها أو خصائصها الجسمية، لكنها تولي كل عنايتها إلى حركة الشخصيات الداخلية وانعكاساتها الخارجية، حتى عندما تصف ملمحاً خارجياً من ملامح الشخصية، فإنها لا تقوم بذلك إلا من خلال لقطة كلية تدمج فيها الأبعاد الداخلية والخارجية للشخصية لحظة تصرفها العفوي تجاه مفردات العالم الصغير، الذي يحيط بها. وبهذا المعنى يمكن أن نعثر على صور أدبية تسري فيها روح الشعر مثل:

“كانت وجوههن تبدو كأن توتراً داخلياً قد جعلها تتصلب، وكانت نظراتهن الخالية من الاهتمام بأي شئ تمر فوق ظاهر الأشياء، فوق سطحها لتقف عندها لحظة قصيرة تزنها فيها سريعاً (أهو جميل أم قبيح؟) ثم لا يلبثن أن يطرحن الشيء بعيداً. وكانت المساحيق تضفي عليهن بهاءً جافاً، ونضرة لا حياة فيها”(ص٨٨).

لا يوجد تاريخ للشخصيات كذلك، فيمكن لساروت أن تسرد قصتها من أي نقطة زمنية، وأي مرحلة عمرية، دون أن يعرف القارئ تفاصيل المكان أو الزمن الذي تدور فيه الأحداث، بالرغم من بساطتها وهشاشتها الظاهرة. فقط تنجح في إيقاف الزمن، ولو لبرهة قصيرة، تقتطع فيها جزءاً من تيار الحياة المتدفق، وتضعه تحت عدستها المكبرة، على أن تحتفظ لهذا الجزء بحيويته، بحيث لا تأتي نتائجها الكشفية كخلاصة لبحث مدقق حول مادة ميتة. فنقرأ في هذا المقطع رؤية فلسفية للزمن من خلال سلوك الإنسان عندما يصل إلى مرحلة الشيخوخة، ولا يبقى من العمر إلا القليل:

“لا داعي لأن يثوروا أو يحلموا أو ينتظروا، أو يقوموا بمجهود ما أو يحاولوا الهرب، فقط كان لابد من المفاضلة، بعناية بين المشروبات (وكان الجرسون ينتظر)، هل يطلبون شراب الرمان أم القهوة؟ بالكريمة أم عادية؟ وكان لابد من قبول الحياة بتواضع – هنا أو هناك – مع ترك الزمن يمضي”(ص١١٤).

ليست هناك قصة بالمعنى التقليدي، فليس ثمة عقدة أو حبكة أو شخصيات فاعلة ومحركة للأحداث، حيث لا يوجد صراع، ولا يوجد خير أو شر، فقط توجد تجربة وجودية عميقة تنساب بنعومة من الشخصيات الشبحية، الهائمة في الطبيعة، فنقرأ:

” كانا يجلسان لتناول الطعام، على حافة الطرق، أو في المناطق المكشوفة من الغابة، وكأنهما لا يريان شيئاً محدداً، وإنما يشرفان على كل شيء: أصوات العصافير الرفيعة، و البراعم ذات المنظر الشاحب، والعشب المكدس، أما الجو الثقيل الذي اعتادا أن يعيشا فيه دائماً، فيحيط بهما هنا أيضاً، ينبعث منهما كسحابة جافة وكثيفة”(ص١١٧).

تستعيض ساروت عن الحبكة بلوحات تسجيلية محايدة، لكنها لا تخلو من الحياة، وتنجح في تحويل التفاصيل الصغيرة إلى مركز للكون، بحيث تبدو الطبيعة بكل ما فيها من كائنات، جامدة أو حيّة، وكأنها مهيأة لاستقبال أحداث يومية بسيطة، يؤديها الإنسان بآلية، ووعي مشغول بأشياء أخرى. فالبيت الريفي الذي يقع بالقرب من لندن، وباب الشرفة المفتوح على رقعة خضراء، والقط الذي يجلس فوق الحجر الساخن مغمض العينين، والفتاة ذات الشعر الأبيض والخدود الوردية وتجلس أمام الباب تقرأ مجلة إنجليزية، كلهم يبدون وكأنهم ينتظرون حدثاً مهماً وكبيراً، غير أن ساروت تفصح عنه في السطور الأخيرة بنحو يشعر القارئ بحجم المفارقة الذي تنطوي عليه القصة، عندما نقرأ:

“وآدا الطاهية في أسفل البيت، تنظف الخضروات أمام المائدة المغطاة بمفرش من المشمع الأبيض، لا ينم وجهها عن أي تعبير وكأنها لا تفكر في شيء. فهي تعرف أنها بعد لحظة ستقوم بتحميص الفطائر ثم تدق الجرس لتناول الشاي”(ص١٢١).

الملمح الوجودي يعد واحداً من السمات المهمة، المميزة لقصص المجموعة، فساروت لا تتوقف عن البحث عن التجارب الحياتية البسيطة ذات الطابع الإنساني الذي يتماس مع مفاهيم وجودية أساسية من قبيل: الزمن، القلق، الآخر، ولعل أبرز هذه السمات الوجودية يتبدي في فكرة “النظرة” التي سبقت فيها سارتر في “الوجود والعدم”، تلك النظرة التي تحدد علاقتك المتوترة بالآخر بحيث يتحول إلى جحيم بالنسبة للأنا. فنظرة الآخر الباردة تكبّل الأنا وتجعلها حبيسة هذه النظرة بحيث تتصرف بنحو ما ترى هي، لا ما أريد أنا، فتأتي سلوكياتي مفتعلة وحركاتي مرتبكة. إن الكثير من هذه التفاصيل يمكن أن نعثر عليها لدي ساروت بنحو ما يتبدي في هذه الفقرة المعبّرة:

“كان إذا أحس خلفه بنظراتهم تراقبه كما يراقب المجرم في الأفلام الطريفة عندما يحس بنظرة الشرطي خلفه، فينجز حركته بتثاقل، متخذاً مظهراً يوحي بالتراخي وحسن النية، كان يضرب حتى يطمئنهم ضربات خفيفة متواترة بأصابع ثلاثة من يده اليمني، ثلاث مرات من كل إصبع وهي الحركة الحقيقية بالفعل لإبعاد الشر. ذلك أنهم كانوا يراقبونه عن قرب شديد، منذ أن فوجئ في حجرته وهو يقرأ الكتاب المقدس”(ص١٣٧).

وأخيراً إذا أردنا أن نقيّم تجربة ساروت الروائية إبداعاً وتنظيراً، فينبغي أن نحدد موقع الرواية الجديدة في عالمنا اليوم، خاصة بعد زوال أسبابها السياسية والاجتماعية، التي نجمت عن أحداث الحرب العالمية الثانية، وما تعرض له الإنسان من دمار، مادي و روحي. وفي هذا السياق، يمكننا الرجوع إلى مقدمة فتحي العشري مترجم الكتاب عندما قال:

“فإذا انبري المتسرعون اليوم للحكم على “الرواية الجديدة” – بعد أن أعطت زبدها، وظلت تطرح ثمارها على امتداد أكثر من ثلاثين عاماً – بأنها “موضة” أو “تقليعة” ستنتهي، مثلما حكموا على “مسرح اللا معقول” من قبل.. فلن يكون حكمهم سوي تجن ناتج عن قصور.. أما إذا ماتت الرواية الجديدة أو انحسر مدها، وأصبحت جزءاً من تراث، شأن كل التيارات الفكرية والأدبية الأخرى، فهذا إيذان بأن رواية جديدة أخرى في طريقها للميلاد”(ص٤١).

وبهذا المعني، يمكننا أن نقول: ربما تكون الرواية الجديدة قد فقدت شيئاً من ألقها الذي ظهرت به في مرحلة البدايات، إلا أنها لن تموت، لأن التقنيات الإبداعية، بوجه عام، لا تفنى ولكن تُضاف إلى الرصيد الإنساني الذي تم إنجازه في هذا المجال بحيث تتسع مساحة الاختيار أمام الكتّاب الجدد في كل العصور، فيمكنهم استخدام هذا الاتجاه أو ذاك علي النحو الذي يرونه، بغض النظر عما إذا كان الاتجاه قديماً أو حديثاً.

وفي كل الأحوال ستظل بصمة ساروت الروائية علامة مميزة في تاريخ الكتابة الإبداعية، لأنها لم تسهم في تطوير الرواية فحسب، وإنما نجحت في اكتشاف مناطق جديدة، كانت خافية في التجربة الإنسانية.